|

I

CASTELLI LUCANI

Molte le curiosita' di

questa regione la cui storia e' raccontata anche

nei suoi numerosi castelli.

Molte le denominazioni e quindi molti i

manieri; dei piu' sono rimasti soltanto ruderi, o torri isolate. In questo

capitolo vogliamo suggerire la visita di quelli meglio conservati e piu'

interessanti.

PROVINCIA DI POTENZA

Avigliano-Lagopesole: se il castello di Melfi e' il piu'

noto, Castel Lagopesole e' il piu' bello, magico e misterioso ove aleggia

ancora lo spirito del grande Federico II. E' l'ultimo dei castelli edificati

dall'Imperatore svevo, fra il 1242 e ili 250, quando mori'. Andando da Potenza

verso il Vulture appare e scompare alla vista alto e solitario su di una

radura, splendido se illuminato dal sole.

La sua pianta rettangolare lo allontana pero' dall'esagono, figura classica

adottata nel periodo di Federico II. E' diviso in due parti, una raccolta

intorno al cortile d'onore di rappresentanza; l'altra piu' legata ai fatti

d'arme, il mastio al centro. Per la sua posizione, sulla strada per la Puglia,

costituiva una sosta e un incremento alla caccia, grande passione del re.

Probabilmente, esisteva gia' prima di Federico II, visto che qui si

riconciliarono Papa Innocenze II con l'abate Rinaldo di Montecassino, presente

l'Imperatore Lotario II di Sassonia, al tempo della guerra contro Buggero il

Normanno.

Nel 1268 e nel 1294 vi soggiorno' (e vi fece restauri) Carlo I d'Angio'. Nel

1416 passo' alla famiglia Caracciolo, insieme a Melfi. Nel 1531 Carlo V lo dono'

ai Doria. E' stato museo provvisorio dei reperti salvati dal terremoto e per

piu' di un anno la sua mole rossiccia in bugnato calcareo ha ospitato nelle

varie stanze quadri e sculture, arte popolare e aulica, che lo hanno reso una

testimonianza fondamentale dell'anima e della storia lucane.

Brienza: l'abitato e' dominato dai resti imponenti del

castello angioino rifatto nel 1571. Oltre al mastio cilindrico vi e' una

semitorre circolare a meta' della cortina muraria, con funzioni maggiormente

difensive. Appare comunque piuttosto rovinato dopo il terremoto dell'80.

Genzano di Lucania: in paese vi e' il castello settecentesco

con primo impianto angioino, oggi sede del Municipio; nei dintorni, castello

di Monteserico (542 m) ove i Bizantini furono sconfitti dai Normanni nel 1041.

Fu ampliato dagli Svevi: si nota ancora l'architettura con volta a botte. Nei

sotterranei grotte preistoriche, prime abitazioni dei monaci basiliani.

Lavello: il castello fu costruito in epoca sveva ma venne

rifatto nel 1600. Oggi vi ha sede il Municipio e un piccolo Antiquarium

civico.

Melfi: e' senz'altro il castello piu' noto della regione.

Eretto dai Normanni, venne ampliato dagli Svevi e dagli Angioini. Qui nel 1231

Federico di Svevia promulgo' le Constitutiones Augustales del Regno di

Sicilia. L'intervento angioino e' caratterizzato dalla cortina esterna con

torri quadrate e poligonali, opera di Riccardo da Foggia. Oggi si nota

l'assenza di torri cilindriche e la forma della pianta (un quadrilatero

irregolare) e' stata condizionata dalla morfologia del terreno.

Nel secolo XVI passo' ai Doria che lo trasformarono soprattutto nel corpo

centrale. La parte scuderie, stallaggio e mortorio, angioina, immette alla

Sala del Trono e al sottostante Salone degli Armigeri. Oggi vi ha sede il

Museo nazionale del Melfese.

Moliterno: oltre ai notevoli resti del castello, molto vivace

appare il centro antico che lo circonda. Il mastio all'interno delle mura e'

di epoca tardo longobarda; le due torri forse sono successive.

Muro Lucano: purtroppo dopo il terremoto dell'80, il castello

resta soltanto un ricordo di pietre e di ruderi.

Oppido Lucano: anche qui consistenti resti di un castello a

pianta irregolare inserito benissimo in un intrico di vicoli e angiporti.

Palazzo San Gervasio: il suo stesso nome ha origine dalla

domus di caccia di Federico II. Il castello, appunto, e' stato rimaneggiato ma

vi si distingue il suo stile con due torrioni a punta quadrata, quattro bifore

e una trifora-loggiato. Di fianco un palazzotto dello stesso periodo per le

scuderie.

Pietragalla: come per Marsiconuovo nominiamo qui il Palazzo

Ducale degli Acquaviva perche' notevole. E' del '400, restaurato nel 1700.

Senise: il castello e' del XIII secolo e lo si nota dalle

torri e dai merli. E' stato pero' ristrutturato nel 1400.

Venosa: molto imponente e in ottimo stato il castello

aragonese che introduce alla cittadina, a guardia di una piazza di

interessante impianto urbanistico. Fu eretto nel 1470 da Pirro del Balzo che

conservo' i caratteri difensivi del periodo angioino. Ricorda molto

Castelnuovo (o Maschio angioino) di Napoli. Nelle torri erano sistemate le

prigioni di cui ci restano iscrizioni alle pareti. Circondato da un profondo

fossato, ha anche un lungo ponte di accesso.

Molte le curiosita' di questa

regione la cui storia e' raccontata anche nei suoi numerosi castelli.

PROVINCIA DI MATERA

Bernalda: il castello del 1470 appare un po' tozzo ma tipico

di quell'epoca. A erigerlo fu Bernardino de Bernardo - fondatore del paese -

segretario della corte aragonese che con il castello fortificato dette il via

alla costruzione di Bernalda che da lui prese il nome. Alcune fonti, comunque,

dicono che il castello esisteva gia' con i Normanni, in piu' la base

tronco-conica di una delle torri cilindriche induce a pensare che la

costruzione sia invece angioina. In ogni caso esistono rimaneggiamenti e

stratificazioni.

Ferrandina: castello di Uggiano, fortificazione militare

bizantina risalente ai primi del IX secolo, preso e ricostruito dai Normanni

agli inizi dell'XI secolo, divenne residenza signorile per la trasformazione

operata da Jacopus de Astiliano nella prima meta' del XIV secolo; fu distrutto

dal terremoto nel 1456.

Irsina: il vecchio castello di Montepeloso (antico nome) era

d'impianto normanno rimaneggiato in seguito da Federico di Svevia nel 1228.

Oggi appare nell'aspetto cinquecentesco, diventato convento di S. Francesco.

La cripta e' stata ricavata dal fondo di una torre quadrangolare del castello

del 1100.

Matera: verso i primi del '500 fu costruito il castello

Tramontano dal nome del feudatario a cui la citta' era stata data da

Ferdinando II. L'edificio domina la valle del fiume Bradano e presenta due

torri cilindriche intervallate da un enorme torrione circolare. La forma e'

abbastanza rara all'epoca e cio' dipende dal fatto che il feudatario imito' il

Maschio angioino di Napoli, inizialmente, ma non fece in tempo a finirlo poiche'

fu ucciso, probabilmente perche', proprietario della salina di Manfredonia e

di un deposito cerealicolo a Barletta, dava ombra ai ricchi locali. Il curioso

e' che intorno al castello incompiuto oggi si stendono i nuovi rioni

residenziali.

Miglionico: appare definito, il paese, dalla gran mole del

castello. Detto del “Malconsiglio”, vi congiurarono i baroni contro il re

di Napoli Ferdinando I d'Aragona nel 1481. Fu anche feudo di Ettore Fieramosca.

Fu costruito dai Normanni nell'XI secolo e si scorge il loro stile nelle torri

quadrate laterali; le torri cilindriche sono piu' tarde. All'interno appare

rimaneggiato e diviso ma il fascino di questo castello possente, stabile e

minaccioso, resta immutato.

Nova Siri: allo scalo, vicino al mare, bella la Torre

Bollita, 1300.

San Mauro Forte: resta soltanto il mastio normanno

rimaneggiato nel '400 e la torre con beccatelli a triplice mensola, una delle

piu' conservate della regione.

Scanzano Ionico: piccolo ma davvero diverso dagli altri

paesi, conserva il centro antico raccolto attorno al “Palazzaccio”,

edificio padronale del 700, considerato dagli abitanti il castello.

Tricarico: sola superstite e' la torre, altissima (30 metri e

piu') e cilindrica. Essa riporta ai caratteri morfologici dell'abitato

difensivo tipico degli Angioini.

Valsinni: e concludiamo con il piu' dolce e il piu' poetico

dei castelli. Lo si vede da ogni lato e da molti chilometri di distanza. Oggi

appare di aspetto aragonese e la sua proprietaria piu' illustre e' stata la

poetessa Isabella Morra di Valsinni (1520-1545). Ma si sa che esisteva gia' in

epoca medievale.

STORIE

E LEGGENDE DEI CASTELLI IN PROVINCIA DI MATERA

Provincia di Matera:

2.1

Il Castello di Grottole

2.2 Il Castello di

Irsina

2.3

Il Castello di Matera

2.4

Il Castello di Bernalda

2.5

Il Castello di Miglionico

2.6

La Torre di S.Mauro Forte

2.7

Il Castello di Stigliano

2.8

Il Castello di Tricarico

2.9

Il Castello di Valsinni

2.10

Il Castello di Uggiano

2.11 Il Castello di

Craco

2.12

Il Castello di Torre di Mare a Metaponto

2.13 Il Castello di

Tursi

2.14 Il

Castello di Montescaglioso

2.15

Il Castello di Policoro

2.16

Il Castello di Cirigliano

2.17

Il Castello di Scanzano

2.18

Il Castello di Pomarico

2.19

Il Castello di Calciano

2.20

Il Castello di Garaguso

2.21

Il Castello di Ferrandina

2.22

Il Castello di Colobraro

2.23

Il Castello di Oliveto Lucano

2.24

Il Castello di Nova Siri

2.25

Il Castello di Aliano

2.26 Il Castello

di Rotondella

2.27

Il Castello di Girifalco

2.28

Il Castello di Picciano

2.29

Il Castello di Recoleta

2.30

Il Castello di Gannano

2.31

Il Castello di Torre Spagnola

2.32

Il Castello di S. Basilio

2.33

Il Castello di S.M. del Vetrano

2.34

Il Castello di S. Salvatore

2.35

Il Castello di Caputo

2.36

Il Castello di Santo Spirito

2.37

Il Castello di San Martino

2.38

Il Castello di Parco dei Monaci

2.39

Il Castello di Monteleone

2.40

Il Castello di Monacelle

2.41

Il Castello di Santa Candida

2.42

Il Castello di Venusio

2.43

Il Castello di S. Francesco

2.44

Il Castello di Isca del Ponte

2.45

Il Castello di Selva San Liogi

2.46

Il Castello di Monte Acuto

2.47

Il Castello di Pantano

2.48

Il Castello di Gattini

2.49

Il Castello di Gems

2.50

Il Castello di Tremiti di Sopra

2.51

Il Castello di Girogica

2.52

Il Castello di Pizzo Corvo

STORIE E LEGGENDE DEI CASTELLI IN PROVINCIA DI POTENZA

Il castello di Lagopesole (PZ)

Il castello di Lagopesole sorge su una collinetta alla quota di 820 m sul livello del mare, posta sullo spartiacque tra i fiumi Ofanto e Bradano. Il borgo di Lagopesole, che si apre a ventaglio sul fianco rivolto a sud della suddetta collina, fa parte del comune di Avigliano (PZ).

Il castello, a pianta rettangolare, presenta due cortili: il minore, di epoca alto normanna, conserva al centro un mastio (donjon) quadrato che curiosamente è fuori asse rispetto al resto della struttura, che indica che molto probabilmente è anteriore alla costruzione del castello antistante. La torre (il Donjon) è caratterizzato da una muratura bugnata nella parte superiore, fatto tipico per l’architettura sveva, in questo caso l’edificio è molto probabilmente risalente all’epoca di Enrico VI di Svevia. Anche le due teste (un uomo e una donna) scolpiti li fanno pensare ai castelli dei Svevi nell’Alsazia, costruiti nella fine del XII secolo.

È da notare anche la compattezza tipica di queste strutture: solo tre feritoie, infatti, si aprono sulle pareti sud, est ed ovest, mentre su quella nord c’è l’unico possibile accesso, a circa quattro metri dalla quota di calpestio, cui corrispondono due grandi mensole in pietra (probabili basi d’appoggio per un passaggio mobile) ed altre due mensole figurate nella parte superiore. Il cortile maggiore, risalente all’ampliamento iniziato da Federico II di Svevia nel 1242 sui resti di precedenti costruzioni normanno-sveve (a scopo militare) ed angioine (a scopo residenziale), include una vasta cisterna ed una grande cappella.

Proprio quest’ultima è una peculiarità che contraddistingue questo castello da tutti gli altri attribuiti a Federico II di Svevia; infatti la presenza, al suo interno, di una chiesa vera e propria e non di una semplice cappellina è l’unico esempio tra tutti quelli risalenti a quell’epoca imperiale. La chiesa, in un austero stile romanico che i restauri effettuati negli ultimi anni del XX secolo hanno portato alla luce e consegnato ai posteri nel suo originario splendore, ha un’abside semi circolare e l’entrata decorata con il motivo dei denti di sega, tipico dell’età angioina.

Il castello fu dimora ideale di Manfredi, figlio di Federico II, che privilegiò Lagopesole alla capitale del suo regno, Palermo. Lo stato presente del castello, restaurato negli anni novanta, riflette le modifiche apportate al progetto normanno-svevo da Carlo I d’Angiò, che utilizzò il castello soprattutto come prigione di lusso (vi rinchiuse fino alla morte Elena Angelo Comneno di Epiro, moglie di Manfredi, e i suoi figli). Nell’Ottocento il castello fu rifugio dei briganti capeggiati da Carmine Crocco, che il 7 aprile 1861 lo occupò con 400 uomini. Il castello, oggi proprietà demaniale e sede del Corpo Forestale dello Stato, ospita numerose attività culturali e dal 2000 accoglie l’Antiquarium realizzato con i materiali medievali rinvenuti durante le campagne di scavo effettuate nel cortile minore.

Il castello di Lagopesole è considerato, a buon diritto, una delle fortezze più antiche ed imponenti della Basilicata.

Esso è raggiungibile dalla superstrada che da Potenza conduce a, ed è visibile proprio da tutta la "Valle di Vitalba", la terra conosciuta già nell’antichità per essere stata sede di un lago riempitosi migliaia di anni fa a seguito dell’attività vulcanica del Vulture e che ha fatto sviluppare una serie di insediamenti già in periodo longobardo.

Una tradizione riportata da Giustino Fortunato tramanda che "un Andronico bizantino, il quale mandato da Leonida re di Sparta, nella metà dell’ottavo secolo, a capo di un'orda di musulmani", avesse fondato una città che per le ricchezze possedute era conosciuta con il nome di Fiorenzuola; ebbene, quel luogo era proprio Lagopesole.

Non tutto ciò che si è detto è falso, se si pensa che altre storie riportano che tra il 925 e il 929 vi furono, nella zona, numerose incursioni musulmane; in una valle detta degli Schiavoni, nelle vicinanze del castello fu trovata nel secolo scorso una corniola con caratteri arabi, che recitava: "La mia buona speranza è in Dio, nel profeta avventurato, nel tutore che conosce la nuova via, in Husain ed Asan".

La prima notizia risale al 1129, quando Ruggero, dopo aver sedato una rivolta in Puglia, si diresse verso un "castello, che in parlata locale si chiama Lagopesole", e l’altra del 1137, data in cui il pontefice Innocenzo II si incontra con l'imperatore Lotario III "vicino le sorgenti di Lago Pesole, per quasi trenta giorni".

Antico e ben conservato, questo castello è uno dei più maestosi degli edifici militari eretti da Federico II.

Ha una forma prevalentemente quadrangolare, con delle piccole torri ad angolo di rinforzo, e si staglia sulla rupe come una scultura perfetta dai portali a sesto acuto e graziose bifore all’interno.

Il castello ebbe massima importanza, poiché fu soprattutto sede dell’amministrazione degli imperatori svevi e fu luogo di diletto anche per gli Angioini.

Nel 1255, Manfredi, figlio naturale di Federico II, appena ventitreenne, si ammalò di malaria nel castello di Falazzo. Per guarire dagli affanni della malattia, venne a sapere che nel castello di Lagopesole l’aria era salubre e d’estate si poteva godere di un meraviglioso panorama. Proprio a Lagopesole, durante la convalescenza, Manfredi tradusse dall’ebraico in latino un libro di Aristotele, il De pomo sive de morte, premettendovi un magnifico prologo, e forse mise mano all’immenso patrimonio letterario del padre Federico II ricostruendo il De Arte venandi cum avibus. Dalle logge Manfredi controllava le non lontane Murge, spostandosi a volte a Palazzo San Gervasio, Guaragnone, Spinazzola Gravina e Irsina, ripercorrendo così la tradizione paterna del dominio sul territorio.

Il castello, dopo la parentesi non secondaria degli Angioini, fu poi donato dalla regina Giovanna II a Covella Ruffo, sua nipote, duchessa di Sessa e contessa di Squillace, Montalto ed Alife, con l'indicazione: "Nemus et territorium Sancti Gervasii cum palatio seu domo situ in provincia Basilicate".

Di questa Covella, che la tradizione vuole sia stata bellissima ed avventuriera, si raccontano diversi episodi e stravaganze; tra i tanti, quello del cosiddetto "periodo del basso e grasso" durante il quale Covella non si faceva amare che da uomini bassi e grassi, o l’altro detto "dei medici", perché Covella voleva essere costantemente sotto il controllo dei medici, essendo in ansia per la sua bellezza; o l’altro ancora "della noia", durante il quale passava le sue giornate appollaiata sugli alberi del bosco che circondava il castello.

E comunque certo che fosse un’intrigante; valga per tutti l’esempio dell’odio a morte verso l’Orsini duca di Matera.

Nel 1507 il castello venne dato a Carlo Maria Caracciolo e quindi devoluto "per diritto di fellonia" al fisco, dal quale lo acquistò Ferrante di Alarçon.

Pervenne, infine al marchese di Genzano, De Marinis, ma poi, dopo l’assunzione al Demanio, passò al Corpo Forestale, che è attuale proprietario.

il castello di Melfi (PZ)

Il castello di Melfi è un monumento della Basilicata di proprietà dello Stato Italiano, tra i più importanti castelli medievali del sud Italia. La sua fondazione, almeno dagli elementi ancora visibili, risale al periodo normanno e ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo, soprattutto in epoca angioina e aragonese.

L’origine del castello di Melfi risale alla fine XI secolo ad opera dei normanni, sorto in posizione strategica che funge da punto di passaggio tra Campania e Puglia. Il suo collocamento era indispensabile per difendersi dagli attacchi esterni e come rifugio per gli alleati. La struttura fu luogo di avvenimenti “storici” durante l’era normanna.

A Melfi, sede della Contea di Puglia, si tennero cinque concili ecumenici, organizzati da cinque diversi Pontefici tra il 1059 e il 1137. Nell’estate del 1059, Niccolò II soggiornò nella rocca fortificata e fu al centro di importanti avvenimenti: in giugno stipulò il Trattato di Melfi, poi, dal 3 agosto al 25 agosto celebrò il Concilio di Melfi I ed infine con il Concordato di Melfi riconobbe i possedimenti conquistati dai Normanni. Il Papa nominò Roberto il Guiscardo duca di Puglia e Calabria. La città di Melfi, passava un periodo fulgido della storia: in tale circostanza fu promossa a Capitale del Ducato di Puglia e Calabria. Roberto il Guiscardo, per sposare Sichelgaita di Salerno vi mandò in esilio la prima moglie Alberada di Buonalbergo.

Nel castello di Melfi furono organizzati altri Sinodi: il papa Alessandro II dal primo agosto 1067 presiedette il Concilio di Melfi II; ricevette il Principe longobardo di Salerno, Gisulfo II, ed i fratelli Roberto il Guiscardo e Ruggero d’Altavilla. Nel corso del Concilio di Melfi III, nel 1089, il papa Urbano II indisse la Prima Crociata in Terra Santa, poi Pasquale II nel 1101 convocò il Concilio di Melfi IV ed infine Innocenzo II nel 1137 celebrò il Concilio di Melfi V, ultimo della serie. Vi fu anche nel 1130 un Concilio di Melfi non riconosciuto dalla Chiesa, perché organizzato dall’Antipapa Anacleto II, che istituì il Regno di Sicilia.

Il periodo svevo

Con la venuta degli svevi, Federico II diede grande importanza al castello di Melfi e ne apportò alcuni restauri. Nel 1231, il maniero fu il luogo di promulgazione delle Costituzioni di Melfi, codice legislativo del Regno di Sicilia, alla cui stesura parteciparono Federico II assieme a persone come il suo notaio Pier delle Vigne ed il filosofo e matematico Michele Scoto. La struttura fu anche deposito delle tasse riscosse inBasilicata e prigione, ove tra i vari detenuti ci fu anche il saraceno Othman di Lucera, uscito in seguito dietro il pagamento di 50 once d’oro. Nel 1232, Federico II ospitò al castello il marchese di Monferrato e la nipote Bianca Lancia, che divenne sua moglie e da cui ebbe il figlioManfredi. Nel 1241, il sovrano svevo rinchiuse nell’edificio due cardinali e vari vescovi francesi e tedeschi, che avrebbero dovuto far parte di un concilio papale che prevedeva la sua destituzione.

Il periodo Angioino e i periodi successivi

Con la decaduta degli svevi e l’arrivo dei nuovi dominatori angioini, il castello di Melfi subì massicci ampliamenti e restaurazioni, oltre ad essere eletto da Carlo II d’Angiò residenza ufficiale di sua moglie Maria d’Ungheria nel 1284. Fu ancora soggetto a modifiche nel cinquecento sotto il governo aragonese e divenne proprietà prima degli Acciaiuoli, poi dei Marzano, dei Caracciolo ed infine dei Doria, il quale appartenne al loro casato fino al 1950. Il castello dovette subire due violenti terremoti nel 1851 e nel 1930 ma, a differenza di altri monumenti di Melfi che furono gravemente danneggiati, il castello ne uscì quasi incolume. Al giorno d’oggi, l’edificio ospita il Museo Nazionale del Melfese, inaugurato nel 1976.

Struttura

Il castello di Melfi è formato da quattro ingressi, di cui solo uno è tuttora agibile. Il primo, situato a nord est vicino alla Torre Parvula, era collegato direttamente con la campagna ed attualmente è murato; il secondo, anch’esso murato e collocato nei pressi della Torre della Chiesa, si apre nello spalto; il terzo a sud ovest, presente vicino al Baluardo del Leone, era l’ingresso principale nell’epoca angioina e permetteva di raggiungere il fossato e la città. Il quarto, l’unico attivo, fu aperto dai Doria e funge da accesso al paese attraverso un ponte, in tempi remoti levatoio. L’interno, sebbene trasformato dai Doria, tra il XVI ed il XVIII secolo, in un palazzo baronale, conserva ancora alcuni tratti strutturali in stile normanno-svevo.

Oltrepassato il ponte si nota un portale settecentesco che contiene un’epigrafe che rende onore alle gesta di Carlo V e Andrea Doria. Procedendo si accede al cortile dove è possibile recarsi alle scuderie ed ai cortili “dello Stallaggio” e “del Mortorio”, tutte opere angioine realizzate tra il 1278 ed il 1281 per volere di Carlo II d’Angiò. Sempre in stile angioino sono la “Sala del Trono” (che ospita il Museo), innalzata sul lato settentrionale, la sottostante “Sala degli Armigeri”. Da menzionare anche la “Sala delle Scodelle”, luogo in cui furono proclamate le Costituzioni di Melfi.

L’antica città di Melfi conserva molte vestigia dell'antichità, riferibili sia al periodo classico che medievale. In particolare, a quest’ultimo periodo si riferisce la grande costruzione del castello, il cui sistema difensivo è costituito da un fossato, uno spalto e dieci torri, tre a pianta pentagonale e sette a pianta quadrata, unite da una cortina che si salda alle fortificazioni dell'abitato.

Queste ultime, datate alla metà del XV secolo, furono costruite da Giovanni II Caracciolo, e si estendono per una lunghezza di quasi tre chilometri seguendo la morfologia del terreno con una serie di bastioni, torri e feritoie. Attualmente il castello conserva un nucleo più antico, verosimilmente normanno, costituito da torri quadrate poste alle estremità dell’ingresso al Museo Archeologico Nazionale, i cui cantonali si raccordano con aggiunte posteriori, e da un'altra torre posta nell'angolo ovest –l'ultima scomparve o non fu mai realizzata– circondando infine due enormi locali voltati a pieno centro. Nel 1269 la fortezza fu dapprima restaurata in parte ad opera del carpentiere Jean de Toul. I1 4 agosto 1277 la curia, ritenendo che dovessero essere completate la stalla, la torre e i muri, nomina Riccardo da Foggia con l'incarico di magister affinché provveda di procurare dei manovali e degli asini per il trasporto del materiale necessario alla sua ricostruzione.

Dopo gli Angiò il castello passò agli Acciaioli (1346-1392), ai Marzano (fino al 1416), ai Caracciolo che realizzarono la cinta della città e, infine, ai Doria che presero in consegna anche il castello di Lagopesole.

Si racconta che in questo castello Pierre de Angicourt, al quale erano stati affidati i lavori di restauro e ricostruzione, era violento e autoritario. Un giorno, poiché un operaio proveniente da Auricarro presso Bari, aveva fatto cadere un secchio di malta cementizia, il grande architetto francese volle punirlo mettendolo in catene sotto il sole cocente dell’estate, ma comunque permettendogli di lavorare e trasportare pesi enormi. Poiché di notte gli operai dormivano tutti insieme nelle logge circostanti, il povero manovale di Auricarro restò per un giorno fuori delle logge buscandosi un bel raffreddore: ma nella notte egli meditò una vendetta sottile.

Il giorno successivo il manovale venne a sapere che l’Angicourt era pronto a mandare un lettera all’Imperatore. Si offrì egli stesso di consegnare la lettera al messo, ma riuscì a sostituire la pergamena con una lettera dal tono più o meno preoccupante: “Signore, il grande architetto del cantiere del castello di Melfi tratta gli operai come degli schiavi, ed alcuni di essi, seppur pagati, cercano di fuggire; ecco perché Sua Maestà ha bisogno di trovare altri manovali”.

L’imperatore fu sconcertato nell’ascoltare, in auditorio, quella lettera, e si racconta che Carlo I chiese a Pierre d’Angicourt di non molestare più gli operai e di non aver nulla da ridire sulla loro paga.

Si racconta che quel manovale fu promosso e, per l’indennizzo avuto dall’imperatore, divenne appaltatore dei lavori prendendo il nome di Franciscus de Melfia.

il castello aragonese di Venosa (PZ)

Il Castello Aragonese di Venosa, in provincia di Potenza, è un castello situato all’estremità sud del pianoro occupato dall’estensione urbana della città.

La sua costruzione iniziò nel 1470 per volere del duca Pirro del Balzo Orsini nell’ottica di un progetto di fortificazione più ampio. Si tratta di una costruzione imponente, a pianta quadrata con quattro torri cilindriche. Lo stemma dei Del Balzo, il sole raggiante, è visibile sulla torre ovest. La costruzione del castello e lo scavo del fossato in conformità alle nuove dottrine fortificatorie comportò la demolizione della cattedrale romanica e del quartiere che la circondava. Fu pertanto costruita una nuova cattedrale in una espansione dell’abitato sulla parte bassa del pianoro dove sorge la città.

Da fortezza fu trasformato in dimora signorile da Carlo ed Emanuele Gesualdo, con l’aggiunta della loggia interna, dell’ala nord-ovest e dei ridotti alla base dei torrioni, e ospitò dal 1612 l’Accademia dei Rinascenti.

Le quattro torri cilindriche agli angoli sono sostenute da ridotti che costituiscono la scarpa del fossato, utilizzati come prigioni, e tutto l’edificio, a cui si accede tramite un ponte levatoio, è circondato da un profondo fossato. All’interno si apre un ampio cortile circondato da un loggiato rinascimentale. Di fronte al castello c’è invece una piazza porticata e una fontana monumentale concessa a Venosa da Carlo d’Angiò.

Al suo interno, negli ambienti ricavati nei basamenti delle torri, il castello ospita il Museo Nazionale di Venosa, che conserva soprattutto le ricche testimonianze della colonia romana di Venusia.

Nell'anno 1470 Pirro del Balzo, duca illustre di Venosa, vedendo che questa città era esposta a molte vicende di guerra e che, quindi, per la difesa dei cittadini, era necessaria la costruzione di un castello, domandò ed ottenne dal Vescovo della città, il luogo dove sorgeva la Chiesa Cattedrale, impegnandosi a farne costruire un'altra a sue spese. Il motivo fu la grande espansione della città che, spostandosi oltre l’attuale area archeologica delle terme e della cosiddetta "Incompiuta", la popolazione divenne più numerosa ed anche più ricca per i traffici commerciali lungo la via Appia.

Il primo signore di Venosa fu Venceslao Sanseverino, ma alterne vicende la portarono, sotto Federico II, a divenire una città demaniale.

Ciò permise, ovviamente, una certa stabilità dell’insediamento che così prosperò senza essere angariato dalle numerose gabelle feudali.

La città, dunque, diventò più grande e necessitava di essere difesa da un forte castello. Il castello fu costruito come il Castel Nuovo di Napoli, separato da un grande e profondo fossato.

Furono innalzate quattro solidissime torri con basamento a scarpa, di cui due ridotte ad un terzo della primitiva loro grandezza. Nell'interno vi è uno spazioso cortile che ospita manifestazioni culturali, mentre gli appartamenti baronali sono oggi Biblioteca e sede degli uffici periferici della Soprintendenza Archeologica della Basilicata.

Il castello di Venosa era famoso per le sue prigioni, che furono comparate ai celebri Piombi di Venezia.

Le mura interne portano ancora le tracce della tirannide baronale; molte iscrizioni, incise nella dura pietra richiamano le pene, gli affanni, le torture dei prigionieri.

Si racconta che questo castello fu sede di vari incontri galanti fra il signore del castello e le cortigiane che, durante le rappresentazioni teatrali, si offrivano volentieri per poi favorire la carriera dei mariti all’interno del feudo.

Non sappiamo se accadde proprio in questo castello, ma una sera venne rappresentata una commedia, il "Paolino e Polla", scritta dal giudice Riccardo intorno al 1230, che raccontava le vicende del periodo federiciano. Durante lo spettacolo cadde il palcoscenico e tutti videro il castellano con una cortigiana in abiti poco decenti.

Oggi è facile trovare ancor oggi nascondigli scavati nelle pareti, trabocchetti calati nel suolo, segrete oscurissime e strumenti per la tortura.

(di P. Rescio)

il castello Caracciolo di Brienza (PZ)

Il castello Caracciolo è una corona posta sul borgo medievale di Brienza. Una corona preziosa, perché, secondo la leggenda, custodisce il tesoro di donna Bianca, castellanna conturbante e vittima dei pirati saraceni.

La storia della fortezza burgentina corre parallela a quella della Basilicata medievale. Ne tramanda l’origine longobarda, la conquista normanna, il passaggio a Federico II eppoi ai d’Angiò. I Caracciolo, che la tennero fino al 1857, la acquistarono nel XV secolo e più di altri si prodigarono per la crescita del loro feudo.

Se Domenico Bolognese ambientò in questo castello il dramma lirico “Rodolfo da Brienza” (musicato da Achille Pistilli e rappresentato, la prima volta nel 1846, nel Real teatro del fondo di Napoli), oggi il fortilizio, che conserva l’impronta angioina nel mastio cilindrico e nella semitorre circolare situata al centro della cinta muraria fa da sfondo, nei mesi estivi, allo spettacolo “Suoni e luci della storia”.

Questa rappresentazione, evento clou dell’estate burgentina, è una carrellata storico-culturale lungo la storia di Brienza e del suo castello (dichiarato ai primi del ‘900 “patrimonio di interesse storico”) dall’anno 1000 ai nostri giorni.

il castello di Marsiconuovo (PZ)

Su una piccola collina in Contrada San Giovanni di Marsiconuovo, sono visibili pochi ruderi di un antico castello, chiamato castello di Marsico, chiamato in dialetto locale semplicemente "u' castiedd".

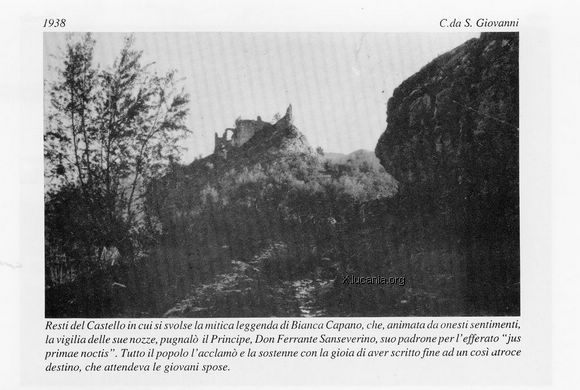

In questo Castello si svolse la mitica leggenda di Bianca Capano, che, animata da onesti sentimenti, la vigilia delle sue nozze, pugnalo' il Principe Don Ferrante Sanseverino, suo padrone per l' efferrato "jus primae noctis".

Tutto il popolo l' acclamo' e la sostenne con la gioia di aver scritto fine ad un cosi' atroce destino, che attendeva le giovani spose.

La legge "jus primae noctis" imponeva che la prima notte di nozze, le giovani spose dovevano trascorrerla a letto con il principe in questo castello.

Da molti documenti non sarebbe un vero castello, ma piuttosto di una rocchetta, cioe' un posto di avanguardia.

La collina del Castello era di proprieta' fino al 1960 del marchese Francesco Navarra Viggiani, che la vendette ad un cittadino privato. Meta' della collina sono oggi erosi dall' uomo, perche' su questo fianco della collina venivano estratte pietre per costruzioni e sabbia. Questo fianco della collina veniva chiamato "La Cava". Da questo fianco vi sono alcune grotte, che secondo la leggenda erano le uscite di sicurezza del Castello. In fotografie antecedenti gli anni cinquanta le rovine del castello erano molte piu' abbondanti, come mura piu' alte e si scorge in qualche vecchia foto un arco e qualche finestra, probabilmente cadute dopo qualche ennesima scossa di terremoto oppure le pietre sono servite come materiale da costruzione per qualche edificio nei paraggi.

Il vecchio castello di Marsico si trovava invece sulla collina piu' alta del paese, sulla collina della Civita. Nel 1330 per volonta' di Enrico Sanseverino sulle rovine del castello sulla collina della Civita fu eretto il convento francescano.

Il convento francescano sulla collina della Civita esiste ancor oggi, in completo abbandono e in desolate condizioni. Sul portale si possono ammirare magnifici bassorilievi del trecento.

Il Campanile di San Francesco, una bellissima torre a base quadrata domina ancor oggi il paese di Marsiconuovo.

Fino al 1980 questo convento era abitato dalla famiglia del carcieriere di Marsico, perche' fino a pochi anni apprima per circa un centinaio di anni, il convento era stato modificato in carcere e le celle dei monaci in sicure prigioni dei carcerati.

Negli anni della seconda guerra mondiale il carcere era sovraffolato di detenuti. Il Campanile di San Francesco fungeva da Torre di Guardia, perche' da qui la vista dominava tutta la Val D' Agri.

A Marsiconuovo, sempre sulla collina della Civita, qualche centinaio di metri piu' in basso del Castello, c' e' ancora il Palazzo Santalucia, edificato nel secolo scorso sulle rovine del cinquecentesco palazzo Tafuri, appartenuto al magnifico giuriconsulto Alessandro Capano (1520 - 1594), padre della leggendaria Bianca Capano, menzionata all' inizio di questo testo. (testo di Gino Di Grazia)

il castello di Moliterno (PZ)

Il castello longobardo di Moliterno sorge su uno sperone roccioso, la cui costruzione, secondo il Racioppi, risale al XII secolo. Successivamente i normanni costruirono il resto del castello edificandolo intorno alla torre longobarda.

La massa dell’edificio in ristrutturazione, come appare oggi, è una costruzione seicentesca con un ampio cortile circondato da un muro di cinta fino ad una torre quadrata ad est ed una torre più tozza e rotonda ad ovest che si congiungono alla facciata con una serie di archi, formando un loggiato cinquecentesco. Dalla torre longobarda, che si unisce alla facciata, partendo dalla torre bassa e rotonda, si aprono due ingressi: il primo immette nel secondo cortile e il secondo nelle stalle, nelle quali sono, ancora, visibili le nicchie delle mangiatoie. La torre longobarda è alta 25 metri, ha un diametro di 8 metri ed è sormontata da merli guelfi quadri, andati per lo più distrutti.

Internamente, è costituita da tre piani, ognuno dei quali, è formato da una sola stanza , ricevente luce da una sola finestra. La stanza del pianterreno era adibita a carcere, mentre alle altre stanze, si accedeva mediante una scala a chiocciola.

Il secondo cortile, più piccolo del primo, mostra uno spettacolo di profonda desolazione: vi sono dappertutto rovine ed è quasi impossibile ricostruire la disposizione delle stanze. Oltre alle stanze del principe e dei suoi ospiti, alle stalle, alle cucine, alle carceri, ai locali adibiti a magazzini per le merci, alla cappella privata, il castello possedeva, anche, una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana.

L’ultimo proprietario del Castello fu Domenico Cassino, che l’acquistò nel 1827. Questi rimise il Castello in ottime condizioni di abitabilità, tanto da trasformarlo in collegio nel 1892 con la direzione del Prof. Antonio Frabasile. Il collegio fu frequentato da molti studenti moliternesi e da alcuni allievi provenienti da Potenza. Le beghe paesane, causarono nel 1894, la fine di questa istituzione e il sopra citato Domenico Cassino distrusse vandalicamente il Castello vendendone persino gli infissi. Esso fu poi venduto ai Padula e da questi ultimi fu ceduto ai Comune di Moliterno per la cifra simbolica di lire mille. E’ stato, in seguito, dichiarato “monumento d’interesse nazionale” e sono stati eseguiti dei parziali lavori di restauro esterno alla fine degli anni 70. Attualmente è in fase di progettazione una ulteriore fase di restauro.

La costruzione del castello di Moliterno è davvero imponente, e l’origine dai più si fa risalire al tempo dei Longobardi, anche se l’impianto attuale risale all’età angioino-aragonese.

Non si esclude che una parte del castello possa essere stata costruita dai Normanni.

Solo nel 1239 troviamo che nel castello fu custodito il barone lombardo Nicoletto de Cusano, fatto prigioniero da Federico II. Nel 1269 Carlo I d’Angiò concesse in feudo il castello ad un generale della sua cavalleria, un certo Oddone di Brajda.

I Brajda lo tennero fino al 1477, anno in cui uno dei Sanseverino lo acquistò, anche se poi lo perdette in seguito alla congiura dei baroni del 1485; tuttavia lo riconquistò in virtù dei patti di Traetto (1496); ancora, nel 1504 lo perse di nuovo, riacquistandolo definitivamente. L’ultimo dei Sanseverino lo vendette, nel 1524, al principe di Stigliano Antonio Carafa della Marra, che consentì alla sua famiglia di possedere terre e fortezza per oltre un secolo e mezzo. Infine, dopo la breve signoria degli Spinelli (1682-1685) il castello passò ai Pignatelli. che lo tennero fino al 1806.

I momenti di massimo splendore del castello di Moliterno li visse sotto la signoria di donna Anna Carafa, vice regina di Napoli, e dei Pignatelli.

Verso la fine del secolo scorso fu sede, per pochi anni, di un collegio.

IL CASTELLO DI ABRIOLA

Nel castello arabo di Abriola c’era una famiglia assai devota alla madonna di Monteforte, ma era afflitta da povertà e disgrazie infinite che si era ridotta a due soli stretti parenti: il nonno e una nipote che si arrangiava da cucitrice.

Il feudatario di quel paese, che aveva fama di essere assai capriccioso, un giorno volle che qualcuno gli indovinasse quanto valeva la sua barba. Ordinò pertanto alle guardie di far salire su al palazzo tutti coloro che fossero passati per quella via. Passò il primo cittadino, le guardie lo condussero davanti al sovrano il quale gli ordinò di sedere e gli impose: “Tu devi indovinare quanto vale la mia barba”. Il povero cristiano non seppe che rispondere e di conseguenza fu mandato in prigione. Passò il secondo, poi il terzo e poi il quarto e a ciascuno capitò la stessa sorte.

Intanto il nonno e la nipote pativano sempre più freddo e fame; essi abitavano in un sottano nelle vicinanze del palazzo reale e per rimediare qualcosa dovevano transitare dove le guardie fermavano i passanti. Allora la nipote disse al vecchio: “Vai su alla fortezza e quando sei dinanzi al duca digli che nell’ora della morte la sua barba vale quanto la tua”.

Il nonno, spinto dal bisogno, passò per quella via, le guardie lo chiamarono e gli ordinarono di salire dal duca. E il duca gli rivolse la stessa domanda. Il vecchio rispose: “Quando morirai, Maestà, la tua barba varrà quanto la mia”. “Bene! Chi ti ha suggerito la soluzione?”. “Nessuno”. “Bada, devi dirmi la verità se no ti mando in prigione”.

Il vecchio, intimorito, rispose: “Perdonami la superbia. Mia nipote è stata a suggerirmi questa soluzione sfrontata”.

“Oh, bravo! Conducimi qui tua nipote”, fece di rimando il duca.

Il vecchio, mai immaginando come se la sarebbe cavata, andò a chiamarla e il sovrano, volendo premiare l’acume della fanciulla e assicurarsi un pò di giudizio a corte, pensò bene di darla in sposa a suo figlio.

(di P. Rescio)

IL CASTELLO DI ACERENZA

Tutti sanno che un tempo, almeno sino all’ottocento, nella città di Acerenza c’era un castello che si dice costruito dai Bizantini ed abitato dai Longobardi e, quindi, ci sono numerose leggende. Nel periodo in cui Acerenza era padrona di larga parte del territorio circostante, c’era un re che mentre andava a caccia vide un uomo intento a zappare il suo campicello. Il sovrano chiese cosa stessse facendo, ma il contadino rispose seccato: “Quello che tu non conosci, ovvero cercarsi da vivere senza servi e schiavi musulmani”.

Il re non rimase colpito, poiché conosceva il malcontento del popolo, ma chiese ancora: “Perché non vieni a corte con me così vedi come può essere difficile la vita di un sovrano?”.

E lo zappatore: “Va bene, ci sto ”.

Andarono insieme a corte e lo zappatore fu subito preso dall’entusiasmo vedendo che alcune ancelle si prendevano cura di lui. Ma la vita, come aveva detto il re, non era facile.

Alcuni cortigiani, visto il nuovo arrivato, iniziarono a congiurare contro di lui.

Dapprima scomparve dalla tavola un bellissimo vassoio bizantino e subito tutti dettero la colpa al povero, poi fu ammazzato il cuoco e, successivamente, il coppiere del re.

Il re volle sapere il senso di questi fatti dopo che i cortigiani gli rivelarono che era stato lo zappatore a fare questo. “Dunque così mi ripaghi? Dopo che ti ho accolto nella mia casa come un figlio e ti ho fatto godere la gioia dell’essere re? Ora, devi andare in prigione ed essere punito”

Nella notte, in quella buia ed umida prigione, il contadino pensava al dolore di aver incontrato quel re così ottuso e cattivo. Era intendo alla preghiera, quando all’improvviso si mosse il cancello di ferro ed apparve lo stesso re di Acerenza. Il contadino non disse niente, ma il re iniziò a parlare: “Hai visto, caro suddito, come alberga la cattiveria dentro questo castello, e a quante congiure devo sottostare per non fare la fine che farai tu. Ma non preoccuparti, ti farò fuggire, a patto che tu mi prometta di dire in giro che non si può mai invidiare un sovrano senza averlo fatto prima”.

Lo zappatore riuscì a fuggire, e dal quel giorno rimase sempre lontano dal castello, e non volle incontrare mai più alcun sovrano.

(di: P. Rescio)

IL CASTELLO DI AGROMONTE

Il castello di Agromonte, nominato per la prima volta nel 1112, è una piccola costruzione posta su una piccola collina, fra le località Dragonetti e Scalera in agro di Lagopesole(20); di esso non rimangono che i tratti di una struttura fortificata a pianta quadrata ed una chiesa. Il sito, proprio perché abbandonato in antico, fu spesso rifugio di briganti.

C’era una volta un padre che aveva tre figli di cui il minore era stato soprannominato dai fratelli, Carmine. Quando il genitore chiuse gli occhi lasciò come unica ricchezza tre vacche; i fratelli Pietro e Paolo si presero le più pregiate e più grasse e a Carmine toccò la più piccola e ossuta.

Il ragazzo, fu così costretto ad accettare quell’ingiustizia ma, non volendo più subire altre prepotenze dai fratelli, decise di uccidere la vacca, ricavare dalla pelle una grancassa e mettersi a girare per il mondo.

Con questo strumento cominciò presto a guadagnarsi di che vivere e molto spesso i padroni di masserie lo conducevano in campagna perché col tam-tam allontanasse gli stormi di uccelli che si divoravano i campi di biade.

Un giorno Carmine si inoltrò in un bosco e si diede a rullare di santa ragione proprio mentre tre ladri si stavano dividendo il tesoro che avevano rubato a un ricco proprietario. Nel sentire quei rumori da truppa in marcia i briganti immaginarono che fossero le guardie che venivano ad arrestarli per cui, senza indugio, abbandonarono la ricchissima preda e se la diedero a gambe. Carmine, come li vide scappare a quel modo, pensò che dovessero essere dei briganti, e non s’ingannava infatti; tanto che approssimatosi al valloncello da cui si erano allontanati scopri sparsi nel terriccio marenghi, anelli con pietre preziose e brillanti. “Misericordia!” esclamò quasi incredulo di quella fortuna, riempì la sacca e tornò al paese a mostrare ai fratelli ciò che aveva rinvenuto.

Quando gli egoisti dei fratelli seppero l’accaduto sbiancarono dalla sorpresa e vollero sapere come avesse fatto quella mezza cartuccia di Carmine a impadronirsene, e il ragazzo svelò onestamente il suo segreto. Allora essi, spinti dalla brama dell’oro, si affrettarono a uccidere le rispettive vacche, a ricavarne enormi grancasse e a portarsi sul luogo indicato da Carmine.

Intanto i tre ladri, pentiti di aver lasciato il bottino allo scoperto, tornarono nel bosco per recuperano; ma, cerca di qua e cerca di là, non trovarono un bel nulla, e già muti e sconsolati stavano per andarsene in malora, quando riudirono quel tam tam da cui si erano lasciati stolidamente impressionare due giorni prima. E persuasi che si trattasse delle medesime persone che avevano seminato loro terrore li presero di santa ragione e si impadronirono dell’unica loro ricchezza, cioè le grancasse. Come a dire, in lucano, Chi spàragn’ mbragn’ e mal’ e ben’ nun s’n’ ver’ (Chi risaprmia troppo va in rovina e non gode nessun bene della vita).

(di: P. Rescio)

IL CASTELLO DI ANZI

Il principe di Anzi aveva tre figli. Un giorno il più grande volle andare a caccia e, sistemata la colazione nella bisaccia, montò a cavallo e si diresse verso le Serre.

Cammina e cammina si ritrovò in un bosco. Mentre lo attraversava fu colto da un temporale così nero che non si distingueva più la terra dal cielo. In mezzo a tuoni e lampi scorse tuttavia una luce che proveniva da una piccola casa che lì per lì gli parve più confortevole della sua reggia.

La porta era aperta e vi entrò di corsa ringraziando la Provvidenza.

E siccome nessuno dava segni di vita lì dentro si tolse i panni bagnati e li sparse accanto al fuoco che crepitava allegro nel camino. Dopo di che tirò fuori dalla bisaccia le sue provviste e cominciò a mangiare.

D’un tratto apparve una vecchia strega che incrociando le mani sotto le ascelle tutta intirizzita esclamava: “Oh figlio, che freddo! Oh figlio, che gelo!”

Il giovane s’impressionò a quella improvvisa apparizione, ma poiché era intrepido di natura subito si riprese e offrì alla vecchia metà della sua provola e metà della sua frittata.

Non si accorgeva, poverino, che le unghie della megera si allungavano a vista d’occhio, e tanto crescevano e tanto si arcuavano che in un baleno potettero afferrarlo e stritolarlo. A quel punto il cadavere venne raccolto da mani sconosciute e deposto in un sotterraneo dove giacevano decine di altri sventurati.

Il padre intanto, non vedendo tornare più il primogenito, s’impensierì e mandò il secondo figlio a cercarlo, ma anche costui, giunto alla casa maledetta, si fermò per la colazione e cadde vittima della strega.

Partì infine il terzo figliuolo che, sorpreso dal temporale nel bosco, si rifugiò nella tana che sappiamo. Questi però, a differenza dei fratelli, si accorse in tempo che le unghie della vecchia si allungavano spropositatamente e fu lesto ad agire: sfoderò la sciabola e infilzò al petto la megera la quale, prima di spirare, ebbe l’animo di rivelargli: “Figlio mio, giacché mi hai dato scacco matto meriti di sapere una cosa: là nello stipo c’è un unguento che fa risorgere i morti. Prendilo e ungi con esso i corpi che troverai nel sotterraneo. E adesso bruciami e spargi le mie ceneri nel bosco”

Il giovane eseguì fedelmente quello che gli era stato richiesto, aprì il vaso dell’unguento, unse i corpi di alcuni estranei e dei fratelli e portò questi ultimi sani salvi alla reggia.

Giunti al palazzo, una nuova sciagura li doveva affliggere: il vecchio principe, un pò per la pena de suoi figlioli e un pò per le lacrime versate, era diventato cieco e il medico andava dicendo che per guarire erano necessarie le penne del pavone da strofinare sulle palpebre dell’infermo.

I tre fratelli si rimisero dunque in cammino, ciascun per una strada diversa. Il più piccolo, quello che aveva salvato dall’incantesimo gli altri due, incontrò una donna che gli chiese: “Dove vai per queste vie?”. E lui: “Vado in cerca delle penne del pavone per mio padre cieco”.

La vecchierella, che in verità era Santa Lucia, la cui chiesa si trova ad Anzi, disse allora: “Vedi là quel palazzo bianco? Non vi sono scale ma io ti darò questa scaletta a molla con la quale potrai salire e prendere le penne che si trovano nella campana di vetro dell’ultima stanza”.

Il giovane ringraziò di tutto cuore il viandante, si arrampicò sulla scala a molla, raggiunse il luogo indicato e se ne tornava sereno alla reggia col rimedio miracoloso quando s’imbatté nei fratelli che, più infami degli infami briganti di Rionero, lo uccisero per gelosia e lo buttarono in una gravina.

Il padre, poveretto, ormai risanato grazie alle penne sottratte al terzogenito, continuava ad aspettare il ritorno di quest’ultimo e non riusciva a capacitarsi della sua prolungata assenza.

Una mattina un pastore, puntando a terra il bastone, sentì che il suolo cedeva e, sicuro di trovare un tesoro, scavò fin quando non fu a contatto con un mucchio di ossa che egli scambiò per assicelle di legno. Da una di esse ricavò uno zufolo e si mise a suonare; ed ecco chè dai buchi dello strumento prese a uscire un doloroso ritornello:

“ Mio pastore, mio .pastore

tienimi tienimi, non mi far cadere

per una penna d’uccello pavone

mi hanno ucciso senza ragione... “ :p>

L’uomo, fuori di sé dalla meraviglia, andò dal re con lo zufolo fatato e al suo cospetto si rinnovò il prodigio:

“…Pietro mi reggeva

e Nicola mi uccideva.

Nicola fu il traditore”

Il re rabbrividì a questo canto, fece chiamare i fratelli e, dando esempio di giustizia al popolo che si era raccolto sotto le finestre del palazzo, ordinò che fosse gettato in mare Nicola e punito con cinque tratti di corda Pietro. Passò ancora un pò di tempo e il sovrano che aveva ormai raggiunto la tarda età e non aveva avuto in sorte una vita felice, chiuse gli occhi, pace a lui, proprio mentre dallo zufolo del pastore si levavano dolci note:

“Padre mio, padre mio

ti terrò stretto,

non ti farò cadere

per una penna d’uccello pavone

staremo insieme fino all’Ascensione”. :p>

(di: P. Rescio)

IL CASTELLO DI BALVANO

Nel castello di Balvano, un bel castello cinquecentesco posto in alto sul borgo antico, c’erano due cuoche, una giudiziosa e modesta, l’altra ficcanaso e pettegola, capace di creare situazioni anche spiacevoli.

La cuoca buona, sempre spiata dall'altra rivale che voleva farsi sempre buona luce nei confronti della moglie del castellano, seccata dell'atteggiamento dell’altra, prese consuetudine di chiudersi in ogni camera del castello durante le faccende.

Laltra, per farle dispetto, con un incantesimo si trasformava in una gatta. Così facendo, pensava di non farsi vedere, di continuare a lavorare e di spiare finalmente la collega.

Una mattina, appena ritornò da gatta a donna, le chiese: “Comare…quanto vi sono costati gli orecchini d'oro che avete riposto nel comò?”.

La vicina, sorpresa nel sentirsi rivolgere la domanda, le diede la risposta che desiderava.

Un altro giorno, saltando giù dal finestrino, si arrampicò sui fornelli e leccò la teglia dove era a cuocere il pranzo. E poco più tardi domandò all'amica: “Sono davvero gustosi i maccheroni col sugo di lepre?”.

La comare di carattere riservato restò ancora di stucco per come la collega sapesse tutto, e non riusciva a capire come faceva. In effetti, conoscendo l'attività di fatucchiera della cuoca, le venne il sospetta che quella gatta nera fosse la sua amica, e volle vendicarsi.

Una domenica, mentre stava scolando la pasta per il castellano, vide la falsa bestiola e le versò addosso l'acqua bollentissima. La gatta fuggì come una forsennata miagolando.

Trascorso un pò di tempo, ricomparve la comare intrigante tutta fasciata e l'altra domandò cosa le fosse accaduto. La furba rispose che mentre scolava la pasta un topo le era passato fra i piedi e le aveva fatto cadere l’acqua bollente.

Da allora, si racconta, nel castello di Balvano non girano più gatti, anche se è stato per anni abbandonato.

(di P. Rescio)

IL CASTELLO DI BARAGIANO

A Baragiano c’era un padre assai ricco ma di poco cervello che aveva tre figli. Poiché nel castello non mancava nulla, non si prese cura di insegnare loro l’arte della guerra o un mestiere di governare, pensando che essi sarebbero eternamente vissuti nell’abbondanza.

Ma quand’egli morì i figli, non lavorando, dettero ben presto fondo ai loro averi e si ridussero in miseria. Spinti dal bisogno e non trovando alcuno che li aiutasse, decisero di rivolgersi all’imperatore per chiedere a lui i mezzi di sostentamento o almeno consiglio sul da fare.

Per non apparire troppo molesti pensarono di recarsi uno alla volta alla reggia. Un giorno vi andò il primogenito e confidò a Sua Maestà che non sapeva come tirare avanti e gli sarebbe stato grato di qualche suggerimento. Il sovrano lo ascoltò e gli ordinò di ritornare dopo un anno. Il giovane, deluso nelle sue aspettative, come fu nella strada ebbe la ventura di imbattersi in un impagliatore di sedie e lo pregò di prenderlo addirittura con sé. L’impagliatore lo accolse nella sua bottega e dapprima lo adibì a carreggiare paglia e assi di legno e in seguito lo avviò nel mestiere vero e proprio compensandolo con una discreta paga giornaliera.

Il secondo figlio, ricevuta dal sovrano la stessa risposta del fratello, non appena si ritrovò sulla strada si accompagnò a un calderaio che passava di là e gli si offrì per qualunque servizio purché gli desse da mangiare. Il calderaio lo prese a ben volere e in breve tempo gli insegnò l’arte del rame per cui poté rapidamente vivere con decoro.

Il terzogenito, invece, dopo la risposta del sovrano, si avviò per un tratturo nei boschi e qui, circondato da una compagnia di briganti, fu costretto a unirsi alle loro imprese. E poiché era audace e prestante nella persona venne presto eletto loro capo e passò da una ribalderia all’altra divenendo il terrore di quelle contrade. Allo scadere dell’anno ciascuno dei tre volle tornare dal sovrano. I primi due fratelli s’incontrarono in una locanda vicino al palazzo e ognuno raccontò ciò che aveva compiuto durante quel periodo. Ordinarono all’oste una buona pietanza, ma quegli rispose sgarbato che non disponeva né di pesce né di carne e dovettero accontentarsi di un pezzo di pane e cacio.

Mentre stavano consumando il frugalissimo pasto giunse un cavaliere armato fino ai denti che montava un magnifico cavallo. Il padrone della locanda gli si fece incontro per domandargli in che cosa potesse servirlo e il cavaliere ordinò con arroganza quanto di meglio ci fosse di fresca cacciagione e carni salate. L’oste apparecchiò come si conveniva a un gran signore e si mise d’impegno a soddisfare i suoi desideri. Il capo brigante, che era poi il terzogenito e aveva già identificato i fratelli, li invitò alla sua tavola e siccome entrambi erano lontani dal riconoscerlo non intese prolungare oltre il gioco e si rivelò. I due, meravigliati di vederlo così ricco, potente e sicuro di sé, gli consigliarono di non recarsi dal re; ma egli rispose che intendeva invece andarci puntualmente, mostrargli la sua bravura e dichiarargli che non temeva le vendette di chicchessia.

Il giorno successivo il primogenito si presentò al sovrano il quale gli domandò che cosa avesse fatto durante quell’anno e come seppe che aveva imparato l’arte di impagliare le sedie: “Bravo, figliolo” gli disse. “Hai visto che la necessità aguzza l’ingegno? Continua a lavorare sodo e vivrai onestamente”. Ciò detto lo licenziò.

Uguale risposta dette al secondogenito che si era impratichito a saldare arnesi domestici; quindi fu la volta del terzo fratello. Come lo vide avanzare nella sua tenuta di capobrigante, si irrigidì sul trono e gli intimò di cambiare abitudini e prendere esempio dai suoi fratelli se non voleva finire impiccato. Il giovane rispose con ardire: “Maestà, non posso accogliere il vostro consiglio, però vi prometto che se i vostri uomini saranno capaci di acciuffarmi abbandonerò per sempre la malavita e mi metterò al vostro servizio”.

Il re accettò suo malgrado la sfida e lo lasciò andare, ma nello stesso istante impartì ai gendarmi l’ordine d’inseguire la masnada e di arrestare a qualunque costo il capo.

Questi, intanto, che era riuscito a sfuggire alle ricerche degli sbirri volle dare al sovrano un saggio della sua straordinaria abilità e perciò decise di trafugare il tesoro regale che si trovava poco distante dalla reggia.

Una notte, infatti, pur essendo l’edificio circondato da alta muraglia e custodito da numerose sentinelle, fece calare attraverso un comignolo uno dei più agili compagni e questi, penetrato nella stanza strapiena di sacchetti di oro e d’argento, ne prese quanti più ne poteva e tornò alla luce senza essere scoperto dalle guardie.

Il mattino seguente, venuto a conoscenza del furto, il sovrano non tardò a indovinarvi lo zampino del capo brigante, e persuaso che costui si sarebbe fatto vivo con nuove prove della sua temerarietà, ordinò ai famigli di collocare una grossa tinozza di pece sotto il comignolo di modo che vi rimanesse impigliato chiunque avesse osato discendervi. Trascorso qualche tempo, la banda tornò all’azione grazie al più smilzo dei fuorilegge, ma come questi uscì dalla strettoia del comignolo e stava per toccare il suolo, si trovò immerso nella pece fino al collo e non poté far altro che segnalare a quelli di sopra la condizione in cui era venuto a cacciarsi.

Il capo decise allora che scendesse giù un secondo uomo dandogli tutte le istruzioni perché evitasse la sorte del compagno. Difatti il secondo uomo ebbe l’accortezza di poggiare i piedi leggero leggero sull’orlo della tinozza e di qui saltare nel sotterraneo impossessan dosi di tredici sacchetti d’oro fino. Quindi si rivolse al disgraziato in trappola e gli disse: “Caro mio, a te è toccata una triste sorte. Da questa pece non potrà cavarti nemmeno Iddio. Se non ti ammazzo io ci penseranno gli sbirri ad ammazzarti domani. Ma prima vorranno sapere i nomi dei compagni e tu, volente o nolente, ci rovinerai. Invece io ti giuro che penseremo in tutto e per tutto alla tua famiglia, che non faremo mancar nulla a moglie e figli. Adesso raccomandati l’anima al Padreterno e rassegnati a morire”. Quando terminò di dire queste parole gli tagliò la testa e se la portò con sé avvolta in un panno scuro.

Il giorno dopo, allorché le guardie scovarono il corpo decapitato nella pece, non sapendo a chi diavolo appartenesse, stabilirono di portarlo in processione per le vie della città, sicuri che la moglie o qualche altra persona di famiglia sarebbe scoppiata in lacrime nel riconoscerlo. La gente, invece, nel vedere quello spettacolo rideva, si accalcava e parlava con ammirazione di chi aveva preparato il colpo.

Dal canto suo il capo della banda, ad evitare che la vedova si tradisse dinanzi al cadavere, mandò un suo messaggero a confortarla e a compensarla con una generosa somma di denaro. La poveretta promise che avrebbe tenuto celato il suo dolore, ma proprio nel momento in cui il corteo funebre passava dinanzi alla sua casa, non resse alla pena e prese a gridare. Il brigante messaggero fu pronto però a sferrare un calcio alla giara dell’olio, riducendola in frantumi e lasciò credere agli sbirri che la donna piangesse per. quel danno. Costoro tuttavia, secondo l’ordine del re, tracciarono una croce con un pezzo di carbone sulla porta di quella casa.

Gli altri briganti che si erano mescolati alla folla e seguivano il corteo, avendo notato quel pericoloso segno di riconoscimento si ingegnarono di ripeterlo dieci, venti, cento volte su ogni porta allo scopo di confonderlo e di sviare le indagini. Così accadde che dopo il seppellimento del cadavere, per quanto cercassero in lungo e in largo, gli sbirri non riuscirono a isolare la casa della vedova.

L’episodio destò grande collera nell’animo del re che punì severamente i suoi gendarmi per la dabbenaggine con cui si erano fatti giocare dai fuorilegge. Ma ecco che quando ormai più nessuno se lo aspettava il capobanda si presentò al sovrano in abito di generale e gli disse:

“Maestà, ho voluto dimostrarvi che sono più forte di voi. Il re, dinanzi a tanta ardimentosa lealtà, rimase stupefatto e considerò in cuor suo che un brigante di quella levatura poteva essergli più utile da vivo che penzoloni aI palo. Lo. promosse dunque suo aiutante di campo e nominò i due probi fratelli, ben lieti di abbandonare sedie e caldai, capitani dell’esercito imperiale.

(di: P. Rescio)

IL CASTELLO DI BRINDISI DI MONTAGNA

Una tradizione vuole che il Castello di Brindisi di Montagna fosse stato costruito dagli Arabi che presero Pietrapertosa e Tricarico. Questa ipotesi serve a dimostrare che la maggior parte degli abitati che gravitano intorno alle Dolomiti Lucane e al territorio di Laurenzana vennero frequentati, probabilmente, da gruppi di popolazioni spinte dalle incursioni dei Musulmani all’interno della Basilicata, per trovare riparo e difesa sui monti e quindi di costruirsi una loro fortificazione.

Nel 1268 Guidone de Foresta, primo signore di Brindisi, prese possesso del castello, che passò nel 1280 a Gerardo de Divort, quindi ad Aegillo di Belmonte, per poi passare, nel XIV secolo, al "Real Fisco".

Nel 1414 ritornò ai signori di Brindisi Baldassarre La Zatta e, successivamente, ad Antonio Sanseverino.

I terremoti del 5 e del 10 dicembre 1456 danneggiarono la struttura e distrusse del tutto la grande fortezza ed il feudo, rimase forse abitato solo nei casali circostanti, come dimostrano i ruderi del feudo di Pietra Morella. Anche qui esisteva già un cenobio definito dalla tradizione "basiliano" (cioè dove reano presenti monaci italo-greci), ma nel XVI sec. pervenne ai Padri Certosini di Padula ai quali fu donato dal Principe Nicola Sanseverino, allora proprietario del territorio di Brindisi.

Nacque così la "Grancia di S. Demetrio", eretta per designazione del rettore Gerardo Church, detto Dionisio Canonico Potentino. La grancia fu dedicata a S. Demetrio da Irene Scanderbergh, figlia dell’eroe albanese e moglie del Sanseverino. Nel 1700 i Certosini estesero i possedimenti su tutto il feudo ampliando l’antico fabbricato, sede del cenobio, costruendovi abitazioni, mulini e ovili.

Il monumento è riconoscibile da una torre di avvistamento con merlatura che sormonta un edificio il cui ingresso è costituito da un grande portale in pietra.

La struttura sembra essere databile alla metà o fine del XVI secolo. Sul lato opposto vi è un altro ingresso che conduceva ad una cappella dove agli inizi di questo secolo si trovava un altare barocco ed una statua di S. Lorenzo. La costruzione ricalca i dettami di S. Bruno, fondatore dell’Ordine monastico certosino, finalizzato al ritiro e alla contemplazione.

L’insediamento vero e proprio di Brindisi di Montagna fu invece ripopolato tra il 1532 e il 1534, quando trenta famiglie di immigrati albanesi provenienti dalla città di Corona scelsero come loro dimora la parte più sicura presso il castello che, intanto, era passato a Pietrantonio Sanseverino IV.

La torre centrale del castello di Brindisi, costruita dopo l’XI sec. dai Normanni, fu spesso utilizzata come cella d'isolamento, di prigione e spesso di patibolo. Quelli che vi trovavano la morte venivano gettati dalla rupe in pasto alle volpi e ai corvi; una leggenda afferma che fu poi trasformata in una chiesetta dedicata a S. Michele dai duchi Antenori, uno dei quali, il gesuita don Gioacchino, vi fece costruire dietro un casotto laboratorio per i suoi esperimenti chimici. Il periodo degli Antenori, che va dal 1634 al 1811, fu il più ricco per il castello, che raccoglieva ricchezze e segreti. Dagli Antenori, poi, passò in proprietà prima ai Battaglia, quindi ai Fittipaldi.

Nel 1861 il castello vide la paura e nello stesso tempo la fermezza dei Brindisini, quando Borjes, Crocco e Di Langlois si unirono per compiere le note imprese nel territorio della Basilicata centrale.

IL CASTELLO DI CAMPOMAGGIORE

Il villaggio sette-ottocentesco di Campomaggiore Vecchio è una vera città abbandonata, dislocata su tre terrazzi principali lungo l’alto corso del Basento. L’antico villaggio fu fondato, come riportano i documenti, dalla famiglia Rendina nel 1741 da un antico feudo e da sedici coloni, ma fu distrutto da una frana il 10 febbraio 1885, costringendo tutti gli abitanti a trasferirsi in località "La Difesuola", dove oggi sorge il paese moderno.

Seguendo la strada che da Campomaggiore Nuovo conduce al paese vecchio si raggiunge il grande Palazzo Baronale, che mostra ancora le possenti mura e gli accenni delle grandi volte a vela. L'impianto sembra ricordare un castello medievale, attraverso cui si accedeva soltanto attraverso un portale che immetteva poi in un cortile quadrangolare sotto il quale corrono dei sotterranei ricavati nella viva roccia. Nella parte posteriore erano i depositi delle dispense e la cucina.

Vi è una storia che riguarda Campomaggiore e la sua città antica, ed è una storia molto recente che riguarda la zona vicina al castello, la Cornaleta.

La località è stata sempre conosciuta con questo nome, ma poiché si trova sul versante sinistro del Basento, in un punto in cui l’acqua forma un ristagno temporaneo, probabilmente deriva dal "carna-leta", cioè "carne marcescente".

Raccontano le leggende che il villaggio di Campomaggiore, che esisteva già nella metà del Duecento, ai tempi dell’insurrezione ghibellina contro l’imperatore Carlo I d’Angiò, venne messa a ferro e fuoco poiché si schierava a favore di Corradino.

Alcuni "alti cavalieri" si recarono una notte in Campomaggiore e presero tutti gli uomini che furono impiccati alla Cornaleta.

Nel corso dei secoli la Cornaleta fu sempre un luogo mal visto e pericoloso, poiché –raccontano i contadini- ogni tanto apparivano delle figure di fantasmi e delle voci che impaurivano persone ed animali. I bambini, che giocavano nei pestatoi del vino e dell’olio in pietra posti sulla sponda del Basento, venivano sempre ammoniti di non avvicinarsi alla Cornaleta.

Recentemente hanno affermato che tutto avveniva perché quei poveri ghibellini non furono degnamente seppelliti poiché restarono a lungo appesi agli alberi con il collo spezzato, in preda agli animali.

Solo da pochi anni non si sa più niente della Cornaleta, da quando il Sindaco di Campomaggiore volle far celebrare una messa in onore dei caduti per la libertà.

Oggi il meraviglioso paese di Campomaggiore Vecchio risorge dalle ceneri della vendetta e della sventura con più coscienza.

(di: P. Rescio)

IL CASTELLO DI CANCELLARA

Di Cancellara, nella storia, si conosce pochissimo. Dovremo trovare un documento che parla indirettamente del territorio di Cancellara a proposito di Brindisi di Montagna dove, intorno al 1535, una colonia di Albanesi provenienti da Corona (Grecia) ripopolarono il luogo in cui sorge un maestoso castello che si eleva su di una rupe rocciosa.

Il castello, di cui il nucleo più importante è formato da una torre a pianta quadrata, era precedente ad una riparazione del 1240 (reparari potest per homines) dovuta agli abitanti di Brindisi, Pietrapertosa, Trifoggio, Castelmezzano, Castel Bellotto, Campomaggiore, Trivigno, Lauricselli (Lauriosello, presso Cancellara), Accettura, Rodie, Gallipoli Cognato, Garaguso ed Oliveto.

Oggi il castello, in realtà una dimora baronale, si presenta con più corpi di fabbrica giustapposti ed un muro di contenimento, che fanno pensare ad un periodo di ristrutturazione nel XVI secolo.

Alcuni anziani raccontano che questo castello fosse più grande dell’attuale, in considerazione del fatto che ad esso, forse, si univa una cinta muraria che racchiudeva il paese e, quindi, riusciva a difenderlo. Sta di fatto che non è inusuale che si sia conservato solo la dimora principale, mentre le altre superfici furono adibite ad abitazioni private.

Si racconta che quando fu costruito il castello, l’architetto, ignoto, volle costruirne ben 365, numero che ricorda i giorni dell’anno. Forse perché così il barone poteva goderne la luce da ogni angolo.

A proposito della luce vi è un aneddoto molto interessante; pare che ancora oggi, qualcuno conosce una stanza del castello dove non compare per niente la luce. Molti hanno tentato di illuminarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Alcuni abitanti di Cancellara pensano che ivi fosse l’inizio dell’Inferno e, per questo, non tutti pensano di trovarla per non finirci direttamente da vivi.

Oggi quasi nessuno conosce questa leggenda, che solo pochi hanno il privilegio di raccontarla.

(di P. Rescio)

IL CASTELLO DI CASA DEL DIAVOLO

Vicino lavello ci sono dei ruderi che solo recentemente hanno ipotizzato fossero una terma romana. Nell’antichità, però, questi reperti monumentali vennero interpretati come i resti di un villaggio, che per l’imponenza delle mura doveva certamente possedere un castello vero e proprio.

La terma, realizzata con blocchetti in terracotta dal vivissimo colore rosso, furono sempre interpretati come una casa infestata dal Diavolo, forse anche perché nei sotterranei doveva scorrere un’acqua che, al tempo dei romani, veniva riscaldata. La tradizione, quindi, ricorda sempre la presenza dei diavoli nei siti abbandonati.

C’era una volta un ricco signore che per capriccio della sorte era diventato povero e spesso per disperazione diceva tra sé: “Venderei l’anima al diavolo pur di ritornare ricco come un tempo”.

Un giorno, mentre andava per una strada di campagna il diavolo si fece avanti e gli disse: “Tu vuoi diventare ricco? E io ti accontento; dammi in cambio la tua anima”.

L’uomo rispose: “Non solo la mia anima, ma anche l’anima di mia moglie”.

Il demonio si fregò le mani per la grande soddisfazione e fu pattuito che i due dannati dovessero vivere altri dieci anni. L’uomo infatti tornò ad essere ricco e campò felice e spensierato.

Ma quando stava per giungere il tempo in cui doveva consegnare al diavolo l’anima sua e di sua moglie fu colto da cupa tristezza. La donna, nel vederlo così cambiato, volle conoscerne la ragione e allorché seppe ogni cosa andò a riferirlo al confessore e questi le disse: “Stanotte tu e tuo marito mettetevi addosso l’abitino della Vergine e pregatela con tutto il cuore. La Madonna vi aiuterà”.

Essi così fecero. E mentre andavano a consegnarsi al diavolo, secondo i patti, videro sorgere davanti il santuario dell’Incoronata. Arrestarono il calesse ed entrarono. Terminata la loro preghiera e risaliti sul calesse, l’uomo si trovò accanto la Madonna al posto della moglie, senza che se ne avvedesse.

Giunti a destinazione, il demonio cominciò a sbraitare: “Maledetto, vattene! Mi hai portato la mia traditrice!”.

L’uomo che non si era accorto della prodigiosa sostituzione, rispose: “Dov’è mai il tradimento? Promisi di darti l’anima mia e di mia moglie ed eccoci a mantenere l’impegno”. Ma il diavolo come un ossesso non cessava di agitarsi e di sacramentare. Allora la Madonna si rivelò e disse: “Per questa volta siete salvi. Tu; ricordati che sei padrone dell’anima tua, non di quella della tua sposa. Non hai alcun diritto di cederla al demonio senza il suo consenso. Avanti, torniamo da lei che aspetta nella cappella”.

Il miracolato, sconvolto dall’emozione e incapace di profferire una parola di ringraziamento, spronò il cavallo. Giunti al santuario dell’Incoronata, la Madonna si sollevò in un fruscìo di seta per ricollocarsi nella nicchia e al suo posto egli riconobbe le sembianze della fedele compagna che aveva rischiato di buttare nelle braccia del diavolo per tre tomoli di ricchezza passeggera.

(di: P. Rescio)

IL CASTEL BELLOTTO

Al castello di Bellotto, presso Laurenzana, si presentò un giorno un turco riccamente vestito, su un cavallo così bello e perfetto che soltanto toccandolo ci si rendeva conto che non era un semplice animale.

Il nuovo arrivato giunse al feudatario del casale, si inchinò rispettosamente e disse: “Signore, anche se in questa bella e suggestiva Terra di Basilicata avete sicuramente visto tutto, non mancherete di osservare il cavallo che possiedo”.

Il signorotto si avvicinò, osservò l’animale e disse: “Vedo bene che il tuo cavallo è molto bello, ma non è paragonabile alle suggestioni della mia terra sia d’inverno che d’estate”.

“Certo, signore –disse il turco–, ma vedete… questo cavallo è in grado di portare il suo padrone in alto, in cielo…”.

“Se così è –disse il signorotto– dimmi quanto vuoi per questo cavallo”.

Il turco, allora, rispose: “Il cavallo glielo regalo, Signore, a patto che mi maritate con vostra figlia Flora”. “Nel mentre che rifletto, anche se sei così insolente per l’estrema pretesa, fammi provare il cavallo”. Salì in groppa, ed il cavallo iniziò a volare e a sovrastare il Camastra come un angelo.

Visitò paesi vicini e lontani alla sua terra; visitò prima Laurenzana, poi Albano, i boschi di Garaguso e di Salandra; in Puglia vide le Murge, in Calabria S. Donato, e poi oltre i mari conosciuti sino alla grande moschea.

Passò del tempo e il signore di Bellotto iniziò a stancarsi di quel viaggio; decise di ritornare, ma al posto del regno vide qualcosa di diverso: una grande città con case tutte attaccate l’un l’altra.

Si racconta che durante quel volo erano passati dei decenni, anzi secoli e il signore musulmano di Bellotto vide che parte degli abitanti dal buon cuore erano discendenti di quel turco e di sua figlia Flora, ma per gli altri l’odio imperava nella sua Terra di Lucania.

Fu così che il signore di Bellotto viene visto, ogni tanto, volteggiare fra le montagne in groppa al suo cavallo.

(di: P. Rescio)

IL CASTELLO DI CASTELGRANDE

Nella fortezza di Castelgrande c’era un castellano dalla barba rossa che aveva avuto dalla Natura due orecchi di asino. Egli non usciva mai dal bellissimo castello posto sul colle del paese per timore che i sudditi lo scoprissero e lo sbeffeggiassero, e ogni barbiere che andava a raderlo veniva regolarmente ucciso e buttato in una botola del grande castello.

Nessuno sapeva darsi ragione di queste misteriose scomparse e a nessuno veniva in mente che la loro sparizione avvenisse entro quelle mura. Costui, però, non avendo più barbieri da utilizzare, sino a quando non incontrò l’ultimo, un poverissimi barbiere padre di dodici figli. Il castellano ebbe così compassione ebbe compassione di ucciderlo e gli disse: “Bada che i tuoi colleghi sono morti per mano mia, perciò non rivelare ad alcuno quello che hai visto. Fai così e non ti verrà torto un capello”.

Il poveretto giurò e spergiurò che sarebbe stato più muto di un tricheco ma da quel momento divenne triste e pensieroso, essendo abituato a chiacchierare di questo e di quello con chi capitava; aveva paura che in un qualsiasi discorso gli capitasse di parlare del castellano.

Egli, addirittura, decise di non dire niente alla moglie, conosciuta in paese come molto loquace.

Non potendo dire nulla e morendo dal fastidio, il barbiere decise di andare presso una cava di pietra per sfogarsi tutto ciò che aveva accumulato in tanti mesi: “Il castellano Barbarossa ha gli orecchi d’asinooooo!”

Chiunque passava lì vicino leggeva sui muri della cava quelle parole e se la rideva così che, in breve tempo nel feudo si seppe che il feudatario si portava dalla nascita quella mostruosa deformità.

Non appena tale voce pervenne alla reggia Il principe si strappò un ciuffo di peli rossi dal dispetto e, supponendo che fosse stato il barbiere a tradirlo, lo fece arrestare e ordinò che lo cucissero vivo nella pelle di un somaro e lo portassero in giro per il paese fino all’ultimo respiro con una scritta sul collo: “A chi la lingua e a chi la spada”.

(P. Rescio)

IL CASTELLO DI CISTERNA

Nei pressi della Torre di Cisterna un contadino aveva una figlia bellissima e sempre allegra che si chiamava Giovanna ed era così spiritosa da rendere tutti lieti con la sua compagnia. Perciò veniva invitata alle veglie, dove raccontava storie curiose e inventava scherzi divertenti. Con la sua presenza e col suo aspetto diffondeva dovunque gioia e allegria.

Il padre era contento, ma stava anche in pensiero per il carattere troppo espansivo di quella sua sempre ridente figlia. Nella città vicina, invece, la figlia del Re, pur essendo bella, si mostrava sempre triste e scontenta. Nessuno aveva veduto fiorire neanche il più tenue sorriso sulle sue labbra, dalle quali non uscivano quasi mai parole di gioia.

Sospirava, alzando al cielo gli occhi velati di pianto. Invano il Re, suo padre, aveva chiamato a corte i più bravi buffoni, con la speranza che i loro scherzi la rallegrassero. La Principessa, davanti alle loro smorfie, diventava anche più triste.

Quando gli parlarono della bella ed allegra Giovanna, il Re pensò ch’ella forse poteva comunicare a sua figlia un pò di felicità. Mandò a chiamare il contadino, che sulle prime si spaventò. Temeva d’aver commesso qualche colpa e che il Re Io volesse punire; ma non trovando nulla da rimproverarsi, credette che la sua Giovanna avesse detto qualcosa d’offensivo nei suoi racconti. Era così sfacciata! Ma Giovanna si mostrò sicura di sé. “Non aver tanto timore”, disse al padre, “e se si tratta di me, fammi chiamare, e saprò come far ridere anche il Re”. Il contadino indossò l’abito migliore, si fece la barba, si pettinò e rigirando il cappello nelle mani si presentò alla Reggia. Venne accolto con rispetto, ma ciò non gli diminuì il timore, anche quando il Re gli rivolse affabilmente la parola: “È vero che hai una bellissima figlia? Dicono che sia veramente bella”.

“E intelligente...”, aggiunse il contadino. “E spiritosa...” continuò il Re. “Anche troppo” ammise il contadino, che si sentiva vicino qualche rimprovero. Pèrciò cercò di scusarla: “E allegra e scherza sempre e fa ridere tutto il vicinato”. “Proprio quello che voglio io” disse il Re. “Mandala corte, perché voglio che sia la damigella della Principessa”.